2011-2017 © МБУЗ ГКП № 7, г.Челябинск.

☰

Клеточная мембрана также называется плазматической (или цитоплазматической) мембраной и плазмалеммой. Данная структура не только отделяет внутреннее содержимое клетки от внешней среды, но также входит с состав большинства клеточных органелл и ядра, в свою очередь отделяя их от гиалоплазмы (цитозоля) — вязко-жидкой части цитоплазмы. Договоримся называть цитоплазматической мембраной ту, которая отделяет содержимое клетки от внешней среды. Остальными терминами обозначать все мембраны.

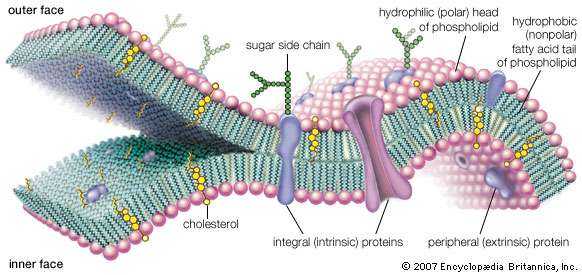

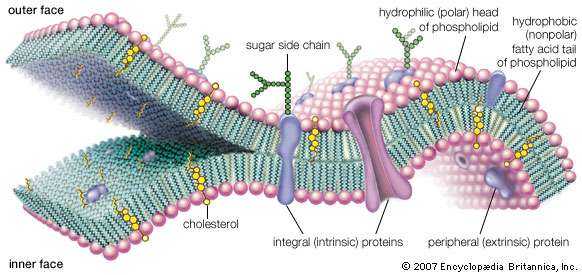

В основе строения клеточной (биологической) мембраны лежит двойной слой липидов (жиров). Формирование такого слоя связано с особенностями их молекул. Липиды не растворяются в воде, а по-своему в ней конденсируются. Одна часть отдельно взятой молекулы липида представляет собой полярную головку (она притягивается водой, т. е. гидрофильна), а другая — пару длинных неполярных хвостов (эта часть молекулы отталкивается от воды, т. е. гидрофобна). Такое строение молекул заставляет их «прятать» хвосты от воды и поворачивать к воде свои полярные головки.

В результате образуется двойной липидный слой, в котором неполярные хвосты находятся внутри (обращены друг к другу), а полярные головки обращены наружу (к внешней среде и цитоплазме). Поверхность такой мембраны гидрофильна, а внутри она гидрофобна.

В клеточных мембранах среди липидов преобладают фосфолипиды (относятся к сложным липидам). Их головки содержат остаток фосфорной кислоты. Кроме фосфолипидов есть гликолипиды (липиды + углеводы) и холестерол (относится к стеролам). Последний придает мембране жесткость, размещаясь в ее толще между хвостами остальных липидов (холестерол полностью гидрофобный).

За счет электростатического взаимодействия, к заряженным головкам липидов присоединяются некоторые молекулы белков, которые становятся поверхностными мембранными белками. Другие белки взаимодействуют с неполярными хвостами, частично погружаются в двойной слой или пронизывают его насквозь.

Таким образом, клеточная мембрана состоит из двойного слоя липидов, поверхностных (периферических), погруженных (полуинтегральных) и пронизывающих (интегральных) белков. Кроме того, некоторые белки и липиды с внешней стороны мембраны связаны с углеводными цепями.

Это жидкостно-мозаичная модель строения мембраны была выдвинута в 70-х годах XX века. До этого предполагалась бутербродная модель строения, согласно которой липидный бислой находится внутри, а с внутренней и наружной стороны мембрана покрыта сплошными слоями поверхностных белков. Однако накопление экспериментальных данных опровергло эту гипотезу.

Толщина мембран у разных клеток составляет около 8 нм. Мембраны (даже разные стороны одной) отличаются между собой по процентному соотношению различных видов липидов, белков, ферментативной активности и др. Какие-то мембраны более жидкие и более проницаемые, другие более плотные.

Разрывы клеточной мембраны легко сливаются из-за физико-химических особенностей липидного бислоя. В плоскости мембраны липиды и белки (если только они не закреплены цитоскелетом) перемещаются.

Большинство погруженных в клеточную мембрану белков выполняют ферментативную функцию (являются ферментами). Часто (особенно в мембранах органоидов клетки) ферменты располагаются в определенной последовательности так, что продукты реакции, катализируемые одним ферментом, переходят ко второму, затем третьему и т. д. Образуется конвейер, который стабилизируют поверхностные белки, т. к. не дают ферментам плавать вдоль липидного бислоя.

Клеточная мембрана выполняет отграничивающую (барьерную) от окружающей среды и в то же время транспортную функции. Можно сказать, это ее самое главное назначение. Цитоплазматическая мембрана, обладая прочностью и избирательной проницаемостью, поддерживает постоянство внутреннего состава клетки (ее гомеостаз и целостность).

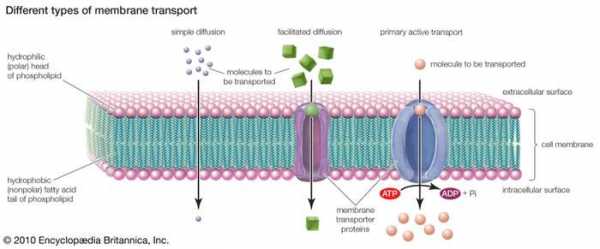

При этом транспорт веществ происходит различными способами. Транспорт по градиенту концентрации предполагает передвижение веществ из области с их большей концентрацией в область с меньшей (диффузия). Так, например, диффундируют газы (CO2, O2).

Бывает также транспорт против градиента концентрации, но с затратой энергии.

Транспорт бывает пассивным и облегченным (когда ему помогает какой-нибудь переносчик). Пассивная диффузия через клеточную мембрану возможна для жирорастворимых веществ.

Есть особые белки, делающие мембраны проницаемыми для сахаров и других водорастворимых веществ. Такие переносчики соединяются с транспортируемыми молекулами и протаскивают их через мембрану. Так переносится глюкоза внутрь эритроцитов.

Пронизывающие белки, объединяясь, могут образовывать пору для перемещения некоторых веществ через мембрану. Такие переносчики не перемещаются, а образуют в мембране канал и работают аналогично ферментам, связывая определенное вещество. Перенос осуществляется благодаря изменению конформации белка, благодаря чему в мембране образуются каналы. Пример — натрий-калиевый насос.

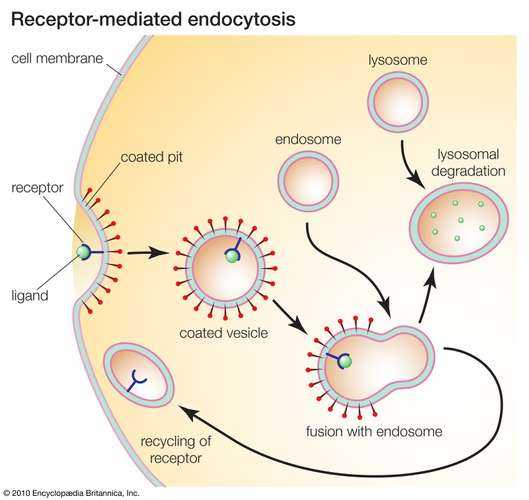

Транспортная функция клеточной мембраны эукариот также реализуется за счет эндоцитоза (и экзоцитоза). Благодаря этим механизмам в клетку (и из нее) попадают крупные молекулы биополимеров, даже целые клетки. Эндо- и экзоцитоз характерны не для всех клеток эукариот (у прокариот его вообще нет). Так эндоцитоз наблюдается у простейших и низших беспозвоночны; у млекопитающих лейкоциты и макрофаги поглощают вредные вещества и бактерии, т. е. эндоцитоз выполняет защитную функцию для организма.

Эндоцитоз делится на фагоцитоз (цитоплазма обволакивает крупные частицы) и пиноцитоз (захват капелек жидкости с растворенными в ней веществами). Механизм этих процессов приблизительно одинаков. Поглощаемые вещества на поверхности клеток окружаются мембраной. Образуется пузырек (фагоцитарный или пиноцитарный), который затем перемещается внутрь клетки.

Экзоцитоз — это выведение цитоплазматической мембраной веществ из клетки (гормонов, полисахаридов, белков, жиров и др.). Данные вещества заключаются в мембранные пузырьки, которые подходят к клеточной мембране. Обе мембраны сливаются и содержимое оказывается за пределами клетки.

Цитоплазматическая мембрана выполняет рецепторную функцию. Для этого на ее внешней стороне располагаются структуры, способные распознавать химический или физический раздражитель. Часть пронизывающих плазмалемму белков с наружней стороны соединены с полисахаридными цепочками (образуя гликопротеиды). Это своеобразные молекулярные рецепторы, улавливающие гормоны. Когда конкретный гормон связывается со своим рецептором, то изменяет его структуру. Это в свою очередь запускает механизм клеточного ответа. При этом могут открываться каналы, и в клетку могут начать поступать определенные вещества или выводиться из нее.

Рецепторная функция клеточных мембран хорошо изучена на основе действия гормона инсулина. При связывании инсулина с его рецептором-гликопротеидом происходит активация каталитической внутриклеточной части этого белка (фермента аденилатциклазы). Фермент синтезирует из АТФ циклическую АМФ. Уже она активирует или подавляет различные ферменты клеточного метаболизма.

Рецепторная функция цитоплазматической мембраны также включает распознавание соседних однотипных клеток. Такие клетки прикрепляются друг к другу различными межклеточными контактами.

В тканях с помощью межклеточных контактов клетки могут обмениваться между собой информацией с помощью специально синтезируемых низкомолекулярных веществ. Одним из примеров подобного взаимодействия является контактное торможение, когда клетки прекращают рост, получив информацию, что свободное пространство занято.

Межклеточные контакты бывают простыми (мембраны разных клеток прилегают друг к другу), замковыми (впячивания мембраны одной клетки в другую), десмосомы (когда мембраны соединены пучками поперечных волокон, проникающих в цитоплазму). Кроме того, есть вариант межклеточных контактов за счет медиаторов (посредников) — синапсы. В них сигнал передается не только химическим, но и электрическим способом. Синапсами передаются сигналы между нервными клетками, а также от нервных к мышечным.

Клеточная мембрана , также называемая Плазматическая мембрана , тонкая мембрана, которая окружает каждую живую клетку, отделяя клетку от окружающей ее среды. Этой клеточной мембраной (также известной как плазматическая мембрана) заключены составляющие клетки, часто крупные, водорастворимые, сильно заряженные молекулы, такие как белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и вещества, участвующие в клеточном метаболизме. Вне клетки, в окружающей водной среде находятся ионы, кислоты и щелочи, которые являются токсичными для клетки, а также питательные вещества, которые клетка должна поглощать, чтобы жить и расти.Таким образом, клеточная мембрана выполняет две функции: во-первых, быть барьером, удерживающим компоненты клетки и нежелательные вещества, и, во-вторых, быть воротами, позволяющими транспортировать в клетку необходимые питательные вещества и перемещаться из клетки отходов. товары.

молекулярный вид клеточной мембраны Собственные белки проникают и плотно связываются с липидным бислоем, который в основном состоит из фосфолипидов и холестерина и который обычно составляет от 4 до 10 нанометров (нм; 1 нм = 10 −9 метр) по толщине.Внешние белки слабо связаны с гидрофильными (полярными) поверхностями, которые обращены к водной среде как внутри, так и снаружи клетки. Некоторые внутренние белки присутствуют в боковых цепях сахара на внешней поверхности клетки. Encyclopædia Britannica, Inc.

молекулярный вид клеточной мембраны Собственные белки проникают и плотно связываются с липидным бислоем, который в основном состоит из фосфолипидов и холестерина и который обычно составляет от 4 до 10 нанометров (нм; 1 нм = 10 −9 метр) по толщине.Внешние белки слабо связаны с гидрофильными (полярными) поверхностями, которые обращены к водной среде как внутри, так и снаружи клетки. Некоторые внутренние белки присутствуют в боковых цепях сахара на внешней поверхности клетки. Encyclopædia Britannica, Inc. Британика Викторина

Тело человека

Какая часть человеческого тела состоит из крови?

Клеточные мембранысостоят в основном из липидов и белков на основе жирных кислот.Мембранные липиды в основном бывают двух типов: фосфолипиды и стерины (обычно холестерин). Оба типа имеют общие характеристики липидов - они легко растворяются в органических растворителях - но, кроме того, они оба имеют область, которая притягивается и растворяется в воде. Это «амфифильное» свойство (обладающее двойным притяжением; т.е. содержащее как растворимый в липидах, так и водорастворимый участок) является основополагающим для роли липидов в качестве строительных блоков клеточных мембран. Мембранные белки также бывают двух основных типов.Один тип, называемый внешними белками, слабо связан ионными связями или кальциевыми мостиками с электрически заряженной фосфорильной поверхностью бислоя. Они также могут прикрепляться ко второму типу белка, называемому собственными белками. Собственные белки, как следует из их названия, прочно встроены в фосфолипидный бислой. В целом, мембраны, активно участвующие в метаболизме, содержат более высокую долю белка.

Химическая структура клеточной мембраны делает ее чрезвычайно гибкой, идеальной границей для быстро растущих и делящихся клеток.Тем не менее, мембрана также является грозным барьером, позволяющим некоторым растворенным веществам или растворенным веществам проходить, блокируя другие. Растворимые в липидах молекулы и некоторые маленькие молекулы могут проникать через мембрану, но липидный бислой эффективно отталкивает многие большие растворимые в воде молекулы и электрически заряженные ионы, которые клетка должна импортировать или экспортировать, чтобы жить. Транспорт этих жизненно важных веществ осуществляется определенными классами собственных белков, которые образуют различные транспортные системы: некоторые являются открытыми каналами, которые позволяют ионам диффундировать непосредственно в клетку; другие являются «фасилитаторами», которые помогают растворенным веществам проходить через липидный экран; третьи - это «насосы», которые заставляют растворяться через мембрану, когда они недостаточно сконцентрированы для самопроизвольной диффузии.Частицы, слишком большие для диффузии или перекачивания, часто проглатываются или выдавливаются целиком путем открытия и закрытия мембраны.

При осуществлении трансмембранных движений больших молекул клеточная мембрана сама подвергается согласованным движениям, во время которых часть жидкой среды вне клетки интернализуется (эндоцитоз) или часть внутренней среды клетки выводится наружу (экзоцитоз). Эти движения включают слияние между мембранными поверхностями с последующим повторным образованием неповрежденных мембран.

рецептор-опосредованный эндоцитоз Рецепторы играют ключевую роль во многих клеточных процессах. Например, рецептор-опосредованный эндоцитоз позволяет клеткам поглощать молекулы, такие как белки, которые необходимы для нормального функционирования клеток. Encyclopædia Britannica, Inc. Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня ,

рецептор-опосредованный эндоцитоз Рецепторы играют ключевую роль во многих клеточных процессах. Например, рецептор-опосредованный эндоцитоз позволяет клеткам поглощать молекулы, такие как белки, которые необходимы для нормального функционирования клеток. Encyclopædia Britannica, Inc. Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня ,Мембрана , в биологии, тонкий слой, который формирует внешнюю границу живой клетки или внутреннего клеточного компартмента. Внешняя граница представляет собой плазматическую мембрану, и отсеки, окруженные внутренними мембранами, называются органеллами. Биологические мембраны выполняют три основные функции: (1) они удерживают токсичные вещества вне клетки; (2) они содержат рецепторы и каналы, которые позволяют специфическим молекулам, таким как ионы, питательные вещества, отходы и продукты метаболизма, которые опосредуют клеточную и внеклеточную активность, проходить между органеллами и между клеткой и внешней средой; и (3) они разделяют жизненно важные, но несовместимые метаболические процессы, происходящие в органеллах.

молекулярный вид клеточной мембраны Собственные белки проникают и плотно связываются с липидным бислоем, который состоит в основном из фосфолипидов и холестерина и который обычно составляет от 4 до 10 нанометров (нм; 1 нм = 10 −9 метр) по толщине. Внешние белки слабо связаны с гидрофильными (полярными) поверхностями, которые обращены к водной среде как внутри, так и снаружи клетки. Некоторые внутренние белки присутствуют в боковых цепях сахара на внешней поверхности клетки. Энциклопедия Британника, Инк.

молекулярный вид клеточной мембраны Собственные белки проникают и плотно связываются с липидным бислоем, который состоит в основном из фосфолипидов и холестерина и который обычно составляет от 4 до 10 нанометров (нм; 1 нм = 10 −9 метр) по толщине. Внешние белки слабо связаны с гидрофильными (полярными) поверхностями, которые обращены к водной среде как внутри, так и снаружи клетки. Некоторые внутренние белки присутствуют в боковых цепях сахара на внешней поверхности клетки. Энциклопедия Британника, Инк. Британика Викторина

Тело человека

Какова средняя температура здорового человека в градусах Цельсия?

Мембраны состоят в основном из липидного бислоя, который представляет собой двойной слой молекул фосфолипидов, холестерина и гликолипидов, который содержит цепи жирных кислот и определяет, сформирована ли мембрана в виде длинных плоских листов или круглых везикул.Липиды придают клеточным мембранам жидкий характер с консистенцией, приближающейся к консистенции легкого масла. Цепочки жирных кислот позволяют многим небольшим жирорастворимым молекулам, таким как кислород, проникать через мембрану, но они отталкивают большие водорастворимые молекулы, такие как сахар, и электрически заряженные ионы, такие как кальций.

В липидный бислой встроены крупные белки, многие из которых транспортируют ионы и водорастворимые молекулы через мембрану. Некоторые белки в плазматической мембране образуют открытые поры, называемые мембранными каналами, которые обеспечивают свободную диффузию ионов в клетку и из нее.Другие связываются со специфическими молекулами на одной стороне мембраны и переносят молекулы на другую сторону. Иногда один белок одновременно транспортирует два типа молекул в противоположных направлениях. Большинство плазматических мембран содержат около 50 процентов белка по массе, в то время как мембраны некоторых метаболически активных органелл содержат 75 процентов белка. К белкам на внешней стороне плазматической мембраны прикреплены длинные молекулы углеводов.

различные виды мембранного транспорта Клеточная мембрана содержит белки, которые транспортируют ионы и водорастворимые молекулы в клетку или из нее.Некоторые молекулы способны свободно диффундировать через мембрану в процессе, известном как простая диффузия. Encyclopædia Britannica, Inc.

различные виды мембранного транспорта Клеточная мембрана содержит белки, которые транспортируют ионы и водорастворимые молекулы в клетку или из нее.Некоторые молекулы способны свободно диффундировать через мембрану в процессе, известном как простая диффузия. Encyclopædia Britannica, Inc. Многие клеточные функции, включая поглощение и преобразование питательных веществ, синтез новых молекул, выработку энергии и регуляцию метаболических последовательностей, происходят в мембранных органеллах. Ядро, содержащее генетический материал клетки, окружено двойной мембраной с большими порами, которые обеспечивают обмен веществ между ядром и цитоплазмой.Внешняя ядерная мембрана является продолжением мембраны эндоплазматического ретикулума, который синтезирует липиды для всех клеточных мембран. Белки синтезируются рибосомами, которые либо прикрепляются к эндоплазматической сети, либо свободно суспендируются в содержимом клетки. Митохондрии, окислительные и аккумулирующие энергию элементы клетки, имеют внешнюю мембрану, легко проницаемую для многих веществ, и менее проницаемую внутреннюю мембрану, усыпанную транспортными белками и производящими энергию ферментами.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня ,!